崩壊寸前の危機的状況から、劇的なV字回復へ。日本のバスケットボール界は、世界的にも珍しい成功モデルとなった。その転機となったBリーグは、何を断行し、どこを変えたのか。躍進を支え続ける、日本初の新たなアーキテクチャを検証する。

川淵三郎氏を軸にした、改革へのタスクフォース

Bリーグ以前の日本のバスケットボールは、日本近海に眠るレアアースやメタンハイドレートのようなものであった。極めて重要な資源が膨大に存在するにもかかわらず、それを活かしきれなかったからである。なにせバスケットボールの競技人口は2015年時点で世界一の4.5億人。日本国内でも63万人の競技人口を誇り、実はサッカーの96万人に次ぐ地位を占めていたのだから。

では、なぜその重要な資源を活用できなかったのか?その理由は日本バスケットボール協会の機能不全にあった。2000年以降、日本のバスケ界は2リーグ分裂、JOCからの無期限資格停止処分、国際バスケットボール連盟(FIBA)からの国際試合参加禁止処分といった混乱に陥り、永く自己治癒能力を失っていたのである。

そうした状況にしびれを切らした国際バスケットボール連盟の介入により、国内バスケットボール運営体制の抜本的改革に向けたタスクフォースが立ち上がったのが2014年12月。Jリーグの生みの親である川淵三郎氏がトップに就任し、この状況をわずか9ヶ月で創造的に破壊したことは記憶に新しい。かくして設立されたのがBリーグである。

Bリーグは「統合」ではなく、各クラブが既存2リーグからそれぞれ脱退した上で「新設」された男子プロバスケットボールリーグだ。これを境に、日本バスケットボールを取り巻く環境は激変している。2016年9月の開幕から3シーズンを終えた今、ビジネス面の主な成果を振り返ってみよう。

顕著に現れ始めた、Bリーグ設立のインパクト

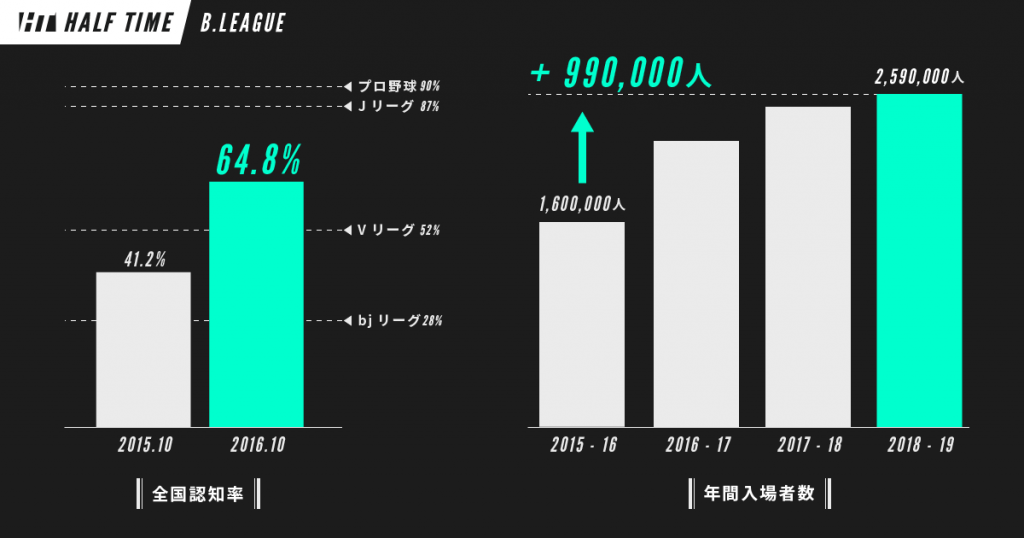

まず初めに、認知度を見てみよう。Bリーグを「知っている」もしくは「聞いたことがある」と答えた人の割合は、開幕前の2015年10月時点で41.2%であったが、1年後の2016年10月には64.8%となり、13.6ポイント上昇した。バレーボールVリーグ(52%)を上回り、Jリーグ(87%)に次ぐポジションにまでジャンプアップしている[1]。

次に、年間入場者数はBリーグ3年目終了時点には259万人に達し、発足前である2015-16シーズンの160万人から99万人増加している。クラブレベルで見ても、4つのクラブが年間10万人以上の集客力を持つに至った。平均観客数は2年目からほぼ横ばいとなったものの、B1で2017-18シーズンは2,897人、2018-19シーズンは第31節終了時点で3,025人を記録している。

2017-2018シーズンの営業収入は、リーグで50億円、クラブ全体の合計(B1:18チーム、B2:18チーム)で195億円に達した。リーグごとの同シーズン平均営業収入はB1で8億円、B2で2.7億円となり、年間10億円以上を稼ぎ出すクラブも初年度の4から6へと増加した[2]。

試合数や競技場の収容人数の違いなどもあるため、単に比較するのは適切ではないが、B1の平均観客数はJ3平均とほぼ同等であり、営業収入はJ3平均を上回っている。「野球・サッカーを超える」というBリーグの野心的な目標と比較すると、まだまだ小さな成果でしかないが、以前の状況を考えれば大きく確かな結果を残したといえる。

リーグが確立した、新たなアーキテクチャ

では、なぜBリーグはこうした成果を出せたのだろうか?多くのメディアが指摘するように、そこには川淵三郎氏の強烈なリーダーシップがあるのは間違いない。これに加えて、私は、Bリーグを中心とする「アーキテクチャ」の構築こそが決定的に重要だったと感じている。

本来、建築分野のこの用語がビジネスで用いられる場合、組織や機能間の「分け方とつなぎ方」を意味する[3]。具体的には、「ある人工物システムをうまく機能させるために、それをどんな構成要素に切り分け、それぞれの構成要素間にどんな機能を振り分け、構成要素間の相互依存関係が生じるインターフェース部分(つなぎの部分)をどう設計するか、ということに関する基本的な構想」[4]と定義されるが、Bリーグはこの点を特に重視した。

端的に言えば、Bリーグの成功は、リーグとメディア、リーグとスポンサー、リーグと協会、リーグとクラブといった関連組織間のつなぎ方と分け方、つまり「キワ(際)」のデザインが秀逸なのだ。

リーグとメディアとの関係から見ていこう。Bリーグが設定したブランドコンセプトを広く社会に浸透させるには、自らの意向に近い形でメディアに取り扱ってもらう必要がある。開幕戦の全面LEDコートやミュージシャン、タレントを起用したPRなどは、新たなリーグの発足を強烈に印象づけた。

また、各クラブに対して既存の2リーグ(bjリーグ・NBL)からの脱退を迫った際には、代表者会議の内容全てをメディアに開放するという手段を取っている。これらの試みを通じて、「Bリーグらしさを自ら設定した上で、その方向でメディアが報道せざるを得ない状況」を上手く設計したのである。

Bリーグは、スポンサーとの関係においても、激化する契約者およびコンテンツ獲得競争を背景に、放送権をソフトバンク(「スポナビライブ」での配信:現在は終了)に販売する一方で、映像の著作権はリーグが持つ形にしている。

つまり、ウェブ経由でBリーグを見る場合の視聴料はソフトバンクに入るが、魅力的な試合映像を作るための編集や、第三者が二次利用する際の許諾ビジネスの権利はリーグが持つ形になっている。また、リーグからクラブへの分配金をクラブが獲得した契約者数と紐付けることで、クラブの営業活動に対する動機づけを図る仕組みを取っている。

これらはもちろん、川淵氏とソフトバンクの孫正義氏との長きにわたる信頼関係があってこその契約だが、当初からスマホファーストを中心とするデジタルマーケティング構想を掲げていたことで生まれた契約であり、他のリーグを十分に分析した上での制度設計といえる。

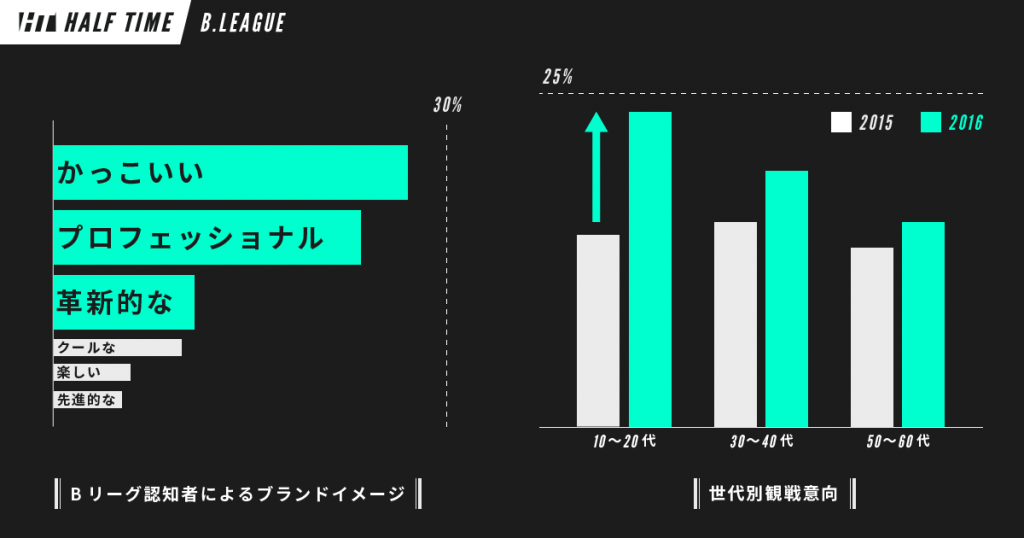

リーグとメディア・スポンサー間のこうした役割分担が奏効し、認知率をはじめ、観戦意向の上昇、ブランドイメージの向上につながったと考えられる[1]。特に10代ファンの割合が最も多い点は、プロ野球やJリーグと大きく異なる点であり、デジタル時代の特徴とその将来性を大きく物語っている。

次回は、別の角度からBリーグのアーキテクチャを解説し、その特徴を整理してみたいと思う。

◇参照

1. B.LEAGUE「Monthly Marketing Report #3」(2017年1月)

2. B.LEAGUE「クラブ決算概要 発表資料(2017-18シーズン)」(2018年11月)

3. 中田行彦「なにがビジネス・アーキテクチャの方向を決めるのか ―液晶、半導体、太陽電池の比較研究から」、『マネジメント・ジャーナル』(2008年)

4. 藤本隆宏・武石彰・青島矢一『ビジネス・アーキテクチャ―製品・組織・プロセスの戦略的設計』(2001年)