サッカー界がコロナ禍に苦しむ中、今年4月に勃発した欧州スーパーリーグ問題。ビッグクラブの野望は頓挫しつつあるが、UEFAや各国のサッカー協会、抗議の声をあげたサッカーファンは、必ずしも勝利を収めたわけではない。スポーツとマネーの問題にいち早く着目し、『サッカー株式会社』や『億万長者サッカークラブ』などの書籍も手がけてきたジャーナリストの田邊雅之氏が、ESL問題の歴史的文脈と意味、そして知られざる唯一の勝者を改めて総括する。

20年前から漂っていた欧州サッカーの亡霊

激闘を終えたばかりのチェルシーとマンチェスター・シティの選手たちが、互いの健闘を称え合う。他のカテゴリー同様、欧州サッカー界も昨年からコロナ禍に苦しみ続けてきただけに、チャンピオンズリーグ(CL)ファイナルは一服の清涼剤となった。

だが根深いしこりと不信感、そして火種が完全に消え去ったわけではない。

今年4月には欧州スーパーリーグ(ESL)構想が浮上。激怒したファンがスタジアム周辺で発炎筒を焚き、「強欲なオーナーどもよ、今すぐ出ていけ!」とシュプレヒコールを上げるなど、かつてない激震に見舞われたからだ。

ESLは日本でもさかんに取り上げられている。報道の中には、近年ビッグクラブを買収してきた外国人オーナーたちが放映権ビジネスを突き詰めようとした、あるいはコロナ禍によって経営が苦しくなったビッグクラブが、なりふり構わず状況を打開しようとした「騒動」の結果だなどと論じるものも少なくない。

だがESL問題を、短期的かつ突発的な事件として捉えるのは適切ではない。この種の構想は20年以上も前から存在してきたものであり、浮かんでは消える亡霊のごとく、欧州サッカー界に付きまとってきたからだ。

G14が結成された真の目的

ESLの直接的なひな形とも言うべき組織が誕生したのは、1990年代末だった。欧州各国の著名なクラブは水面下で会合を行いながら、やがて「G14」と呼ばれるグループを結成。2000年9 月にはブリュッセルに事務局を設け、正式に発足するようになる。

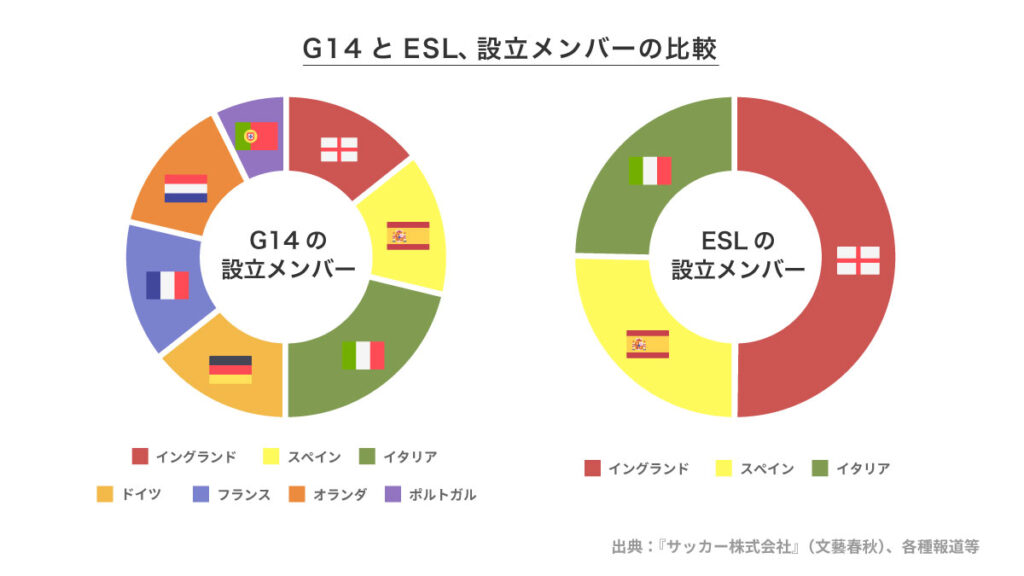

その構成メンバーは次の通りである。

ACミラン、インテル・ミラノ、ユベントス(イタリア)、レアル・マドリー、バルセロナ(スペイン)、マンチェスター・ユナイテッド、リバプール(イングランド)、PSG、マルセイユ(フランス)、バイエルン・ミュンヘン、ボルシア・ドルトムント(ドイツ)、PSV、アヤックス(オランダ)、FCポルト(ポルトガル)。2年後の2002年には、アーセナル、レバークーゼン、バレンシア、リヨンが加入。同グループは、さらに存在感と発言力を強めていった。

ちなみにG14に関しては、FIFAやUEFAに対して国際試合で選手が負傷した際の補償などを要求した、一種の圧力団体だったと説明されることが多い。

この説明自体は間違ってはいない。またG14は後にUEFAやFIFA側と和解し、今日におけるECA(欧州クラブ協会)の土台となっていく。だがG14を単なる圧力団体として捉えると、実像を見誤ることになる。設立の根幹にあるのは今回のESLと同じような発想、エリートクラブによる独立リーグの設立構想だったからだ。

G14のメンバーがいかに真剣だったかは、設立に際してチャンピオンズリーグ(CL)の運営責任者をUEFAから引き抜いていることからもうかがえる。

私は2002年、サッカービジネスを正面から扱った『サッカー株式会社』という訳書を文藝春秋から出版した。同書には当時、UEFAの事務局長を務めていた人物のコメントも引用されているが、その響きはESLに対して多くの人々が発した台詞となんら変わらない。

「金が彼らの唯一の目的です。自分たちの利益を擁護しているだけで、サッカー界全般の利益を考慮に入れていません」

G14とESLの比較に見る構造的な変化

ESLは昨日今日練られた構想ではない。かつてG14が目論んだ計画の延長線上にあるし、幾度となく鎌首をもたげてきた。アーセン・ベンゲルは2010年、次のような不吉な予言をしている。「各国のリーグは存続するかもしれない。だがおそらく10年以内に欧州リーグが成立するだろう」

ただしG14とESL両者には3つの構造的な違いがある。

まずはメンバーの顔ぶれだ。ESLではドイツやフランス、オランダ勢などの名前が消え、代わりにプレミア勢が一気に4クラブも増えている。これは欧州サッカー界における勢力図の変化を如実に物語る。

2000年頃の欧州サッカー界では、プレミアリーグは構成メンバーの一員に過ぎなかった。たしかにビジネスの面では右肩上がりの成長を遂げていたものの、主要大会における戦績やクラブの「格」、発言権の大きさでは大陸側の同業者を上回っていたわけではない。しかし今やプレミアリーグは、欧州サッカー界を名実ともに象徴する顔役となった。

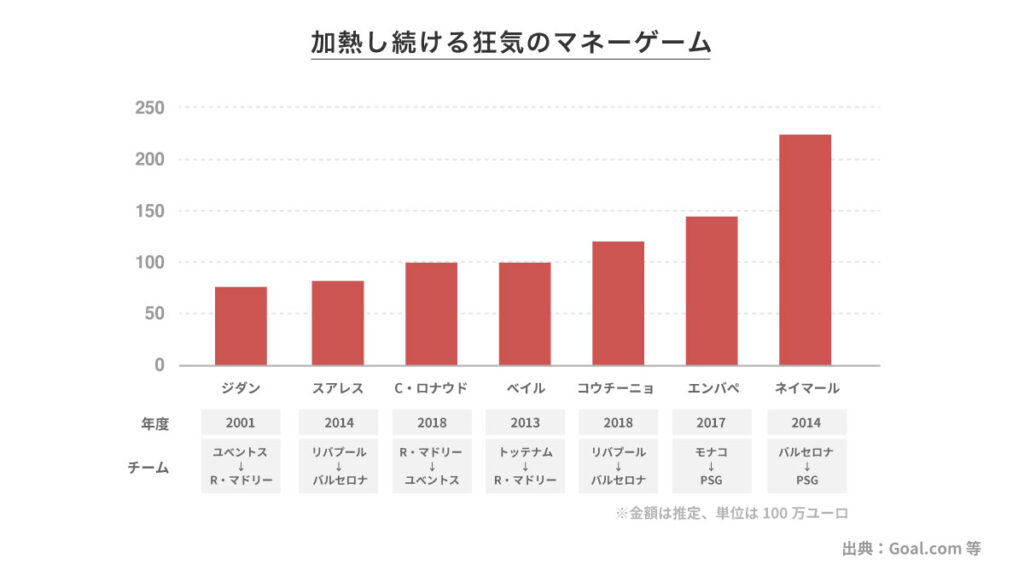

次に挙げられるのは、サッカー界で動く金の大きさである。すでに20年前の時点でも、狂気のマネーゲームは顕著になっていた。銀河系時代のレアル・マドリーがジダンを7700万ユーロの移籍金で獲得し、世間を仰天させたのは今も記憶に新しい。

ところが現在では、ジダンの移籍金は記録のベスト10にすら入っていない。2009年にはロナウドが9400万ユーロ、その4年後にはベイルが大台を突破する1億100万ユーロでやはりレアル・マドリーに招かれる。2018年にネイマールがPSGに移籍した際には2億2200万ユーロ、300億円近い値札さえ付いた。

物言うアメリカ人オーナーたち

結果、欧州サッカー界では、財務の健全性を度外視してもスター選手をかき集めるのが、常識として定着するようになる。理由は述べるまでもない。そうしなければ、ピッチ上でもビジネスにおいても、他のクラブに対抗するのは不可能になってしまうからだ。

さらに述べれば、この種の無謀な競争は、巡り巡ってUEFAに対する不満を募らせる要因ともなった。CLがいかに権威ある大会で、試合数や結果に応じて放映権料や賞金が支給されるといっても、その額は自分たちが行っている投資(選手獲得費用)に到底見合わない。ビッグクラブが強化に走れば走るほど、UEFAとの溝は深まってきた。

G14とESLに関する3番目の違いは、アメリカとの距離感である。

かつてのG14は、UEFAやFIFAに不満を抱く強豪クラブが結成した会員制のサロン、仲間内の会合という色彩が強かった。

むろん彼らは新リーグの設立に向けてしっかり算盤を弾いていたはずだし、アメリカ市場への進出も視野に入れていただろう。だが、不穏な会合に名を連ねていたクラブのオーナーや会長たちは、基本的にヨーロッパの人間であり、アメリカの資本が露骨に絡むような状況にもなっていなかった。

ところがESLでは、アメリカの影が如実に濃くなっている。近年の欧州サッカー界では海外資本の進出が進んできたが、ESLの最大派閥であるプレミアリーグでは特にアメリカ人の実業家による買収が増加。マンチェスター・ユナイテッド、リバプール、アーセナルなどは、アメリカ資本やアメリカ市場とのハブ役を果たすようになった。

ユナイテッドのジョエル・グレイザーは、ユベントスのアンドレア・アニェッリと共にESLの副会長に就任。ESLではアメリカの投資銀行「JPモルガン」もメインスポンサーに収まる。推定40億ユーロ(約5200億円)を出資し、クラブ側に、毎年3億5000万ユーロが支払われるという座組みまで整えられていた。

さらに激化した「文明の衝突」

先に紹介した『サッカー株式会社』の訳者後書きで、私は次のように述べた。

「本書を読み解くためのキーワードは、二つあると思う。『発展の功罪』と『アメリカの影』である。(中略)サッカー界に様々な問題を引き起こしているメディアや資本の参入は、『アメリカ型のエンターテインメント文化』ひいては『アメリカ型の社会発展』という文脈でも捉えることができる。その意味で、これはまさに『文明の衝突』である」

私の基本的な認識は今も変わっていない。

スポーツはヨーロッパで発祥した文化であり社会装置だが、もともとは大衆のものではなかった。むしろ資産と余暇、爵位に恵まれた「有閑階級(生活のために働く必要のないエリート層)」が楽しむ娯楽として存在していた。「アマチュアリズム」はスポーツ界において一種、神聖な響きを持つ言葉として受け止められている。だが実際には、ヨーロッパの階級社会を反映したものなのである。

対するアメリカでは大衆の娯楽としてスポーツが普及し、きわめて早い段階から「プロ」が誕生。スポーツを興行として運営していくノウハウも発達し、全世界に普及していく。

今やスポーツ界では、派手なプロモーションで告知を行い、ハリウッド映画のような演出で試合会場やテレビ中継を盛り上げ、グッズの売り上げなどを通じて収益を上げていくのが当たり前になった。これはアメリカ発のスタイルである。現代の『スポーツビジネス』なるものは、アメリカで生まれたと言っても過言ではないだろう。

欧州サッカーもその洗礼を受けてきたわけだが、「文明の衝突」がもたらすインパクトは、20年前に比べてはるかに激しくなった。理由は述べるまでもない。G14の頃に起きていた現象が「影響を受ける」レベルに留まっていたとするなら、ESLではアメリカ人のクラブオーナーを介して、物理的かつ直接的に結びつけられるようになったからだ。

ESLを生み出したのは、新型コロナ禍による経営の悪化だけでもなければ、アメリカ人オーナーの増加だけでもない。その全容は、20年以上も前からくすぶっていたビッグクラブとUEFAの対立、バブルのごとく膨れ上がってきた狂気のマネーゲーム、そしてスポーツビジネスそのものの発展過程(アメリカの影)という歴史的な文脈を踏まえた上で、初めて正しく理解できるのである。